第一作者简介: 黄加忠(1986—),男,高级工程师,主要从事地球化学方面的研究工作。Email: 496473164@qq.com。

墨江金厂位于哀牢山成矿带上,是我国西南地区重要的金镍矿床之一。为掌握墨江金厂外围找矿潜力,在观音山地区开展土壤地球化学测量工作,研究土壤中As、Au、Co、Cu、Ni、Sb、V、W、Ti元素的分布特征。基于区内成矿地质背景,运用聚类分析、冷热点分析和因子分析等方法,归纳总结区内元素成矿规律,共圈定6个综合异常。研究结果表明,Sb、As、Au、Cu、V、Ni在该区域较为富集,Au、Ni高值众多,富集程度强烈,具有局部富集成矿的可能。其中Au与其他元素相关性较弱,成矿具有多期性和复杂性,Co、Ni常伴生于岩体外接触带附近,与超基性岩体关系紧密。揭示了观音山地区具有较好的找矿潜力,应以金矿为主攻矿种,同时兼顾砷锑矿和钴镍矿。研究结果可为在区域内开展新一轮找矿突破战略行动指明找矿方向。

Jin Mountain in Mojiang is located within the mineralization belt of the Ailao Mountains, and it is a significant gold-nickel deposit in Southwest China. To assess the prospecting potential in peripheral Jin Mountain of Mojiang, the authors performed soil geochemical analyses in Guanyin Mountain area, focusing on the distribution characteristics of elements such as arsenic (As), gold (Au), cobalt (Co), copper (Cu), nickel (Ni), antimony (Sb), vanadium (V), tungsten (W), and titanium (Ti) within the soil matrix. Based on the metallogenic geological background in the area, the authors summarized the mineralization patterns of these elements and delineated 6 synthetic anomalies, using cluster analysis, hot and cold spot analysis, and factor analysis. These findings reveal a relative enrichment of Sb, As, Au, Cu, V, and Ni in the area, with particularly high concentrations of Au and Ni, indicating a pronounced degree of enrichment and potential for localized mineralization. Notably, Au exhibits a weaker correlation with other elements, suggesting a complex and multi-stage mineralization process. Conversely, Co and Ni frequently occurred in proximity to the contact zones of rock bodies, and are closely associated with ultramafic rock formations.It is indicated that Guanyin Mountain area has good prospecting potential, and gold mine should be primarily targeted, and arsenic-antimony and cobalt-nickel deposits in the second place. This research could provide the prospecting direction for the new round of strategic action for breakthrough in prospecting in this region.

哀牢山成矿带是我国著名的金矿带, 区域内已发现镇沅金矿、墨江金厂金矿、大坪金矿和长安金矿等大中型金矿床。这些金矿床沿九甲— 安定断裂及哀牢山断裂呈线性分布, 主成矿期为喜马拉雅期, 均位于哀牢山断裂西侧(下盘)的浅变质带之中[1]。墨江金厂金矿位于哀牢山中南段, 为我国西南地区重要的金镍型矿床, 金矿床储量规模为大型, 镍矿床为中型, 已查明资源量金43.4 t, 镍54.8万t, 钴 1.97万t。一般认为墨江金矿形成受区域性深大断裂带的控制, 主要为海底火山喷流沉积作用、区域变质活化萃取作用及晚期岩浆热液叠加影响[2], 九甲— 安定断裂等不同走向和性质的断裂决定了矿体的展布[3], 与矿化关系密切的含铬水云母年龄约为61 Ma, 含金石英脉石英的形成年龄接近于 91 Ma[4]。谢桂青等[5]对哀牢山金矿带的成矿流体及流体包裹体进行研究后, 推测墨江金矿的深部或许还存在含金石英脉矿体。

观音山地区位于墨江金厂金矿北部, 距离墨江金厂的四十八两山矿段仅5 km。在地层构造上与墨江金厂金矿类似, 成矿地质条件优越, 具备较好的找矿潜力[6]。因此, 本文以观音山地区土壤为研究对象, 通过开展1∶ 1万土壤地球化学测量工作, 采集30~40 cm深度的残坡积土壤, 分析其中As、Co、Cu、Ni、Sb、V、W、Au、Ti元素含量, 运用地统计方法研究元素含量特征, 并对综合异常进行解释和评价, 探讨金镍矿成因及找矿标志, 以期为区域内开展新一轮找矿突破战略行动指明找矿方向。

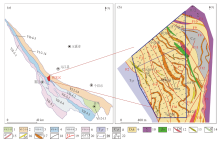

观音山地区位于云南省中南部, 行政区划属于玉溪市元江县, 大地构造上位于上扬子古陆块(VI-2)之哀牢山变质基底杂岩(VI-2-14)与西金乌兰— 金沙江— 哀牢山结合带(VII-4)结合部之哀牢山造山带(VII-4-3)北段(图1)。成矿区划属于墨江— 绿春(火山弧)Au-Cu-Mo-Pb-Zn成矿带之哀牢山(结合带/小洋盆)Au-Cu-Mo-Cr矿带[7, 8]。

以九甲— 安定断裂(F2)为界, 东侧为哀牢山古生界浅变质岩系, 出露地层有上泥盆统库独木组(D3k)和下石炭统梭山组(C1s)。库独木组以灰— 灰绿色板岩为主, 间夹浅灰色中厚层状劈理化变质石英砂岩、变质粉砂岩, 为一套浅变质岩; 梭山组以紫红色板岩、泥灰质碳质板岩为主, 局部夹灰色中厚层石英砂岩, 强变形的泥灰质碳质板岩石英脉、方解石脉发育; 西侧为未变质的上三叠统一碗水组(T3y), 岩性主要为石英杂砂岩与泥质粉砂岩互层, 夹含砾钙质杂砂岩和粉砂质泥岩[9]。

区内构造受九甲— 安定断裂(F2)和马伏洞断裂(F1)控制, 构造线以NE向和NW向为主, 少量近EW向, NE和NW向两组构造向南收敛相交, 近EW向构造为九甲安定断裂左行剪切发生“ S” 型弯曲形成的次级构造。

研究区岩浆岩发育, 主要为金厂超基性岩体及岩脉, 金厂超基性岩体沿九甲— 安定断裂东侧(上盘)呈带状分布, 岩性以辉橄岩为主。岩脉多为条带状或透镜状, 主要沿岩层面顺层产出, 岩性主要为石英斑岩、辉长(绿)岩、煌斑岩脉。侵入时期为华力西晚期至燕山期。各类岩体及石英斑岩岩墙主要出露于研究区南部马伏洞、中部咪期河等地。各类岩浆岩的分布受区域断裂构造的控制。

本次土壤地球化学测量工作按照线距100 m、点距20 m的规则测网进行布置, 测线垂直于区内主要地层走向, 共布设21条测线(图1)。以采集能够反映原生地质环境和找矿信息的土壤样品为原则, 主要采集基岩风化后形成的残坡积土壤, 各采样坑深度为30~40 cm, 在采样中心点周围5 m内采集3~5个子样进行组合。每件组合样品重量为0.7~1.0 kg, 确保过40目筛网的样品原始重量不低于300 g, 共采集样品975件。样品经自然风干、揉搓后过40目尼龙筛后, 用缩分法获得样品重量大于150 g的正副样两份样品, 装入聚乙烯瓶中, 正样送化验室制备、分析, 副样长久留存。

样品分析测试工作由中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心分析测试实验室完成, 分析测试指标包括As、Au、Co、Cu、Ni、Sb、Ti、V、W等9种元素。样品分析配套方案以电感耦合等离子体质谱法为主, 辅以电感耦合等离子体发射光谱法、X射线荧光光谱法、发射光谱法和原子荧光分光法等方法。用电感耦合等离子体质谱仪测定Au、Co、Cu、W等元素, 电感耦合等离子体发射光谱仪测定As、Sb, X射线荧光光谱仪测定V、Ni, 用发射光谱仪测定Ti。所有仪器设备实际检出限均高于规范要求的检出限。

根据《DZ/T 0145— 2017土壤地球化学测量规程》[10]规范要求, 按照每50 件样品编号中预留5个空号, 密码插入两件国家一级标样, 随样品一起分析, 共插入GAu-11b、GAu-12a、GAu-7b、GAu-9b、GSS-39等24件国家标准控制样。以100件样品为一个批次, 统计国家一级标样测试值和标准值之间的对数偏差, 即为准确度。同时计算每4个国家一级标准物质测试值和标准值之间的对数偏差的相对标准偏差, 可得精密度。分析结果准确度、精密度为100%, 高于规范要求, 表明分析数据可靠, 可用于后续成图和综合研究工作。

3.1.1 元素背景特征

为掌握区内元素地球化学参数特征, 对原始数据和剔除异常值后数据的平均值、标准离差和变异系数进行统计(表1)。研究区背景值为逐步剔除平均值加减3倍标准离差后的算数平均值, 变异系数Cv为标准离差除以平均值的比值。

| 表1 观音山地区地球化学特征参数 Tab.1 Geochemical characteristic parameters of Guanyin Mountain area |

变化系数是标准差与平均值的比值, 体现了数据的变异程度[11]。其值越大, 说明元素在地质活动中分配越不均匀, 找矿潜力也越大。原始数据的变化系数Cv0与剔除特高值后的变化系数Cv1的比值Cv0/Cv1可削平异常值对原数据的影响。

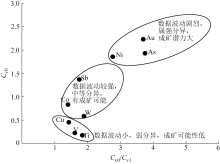

结合变化系数解释分异程度(图2)可知: Au、As、Ni数据波动剧烈, 高强数值多, 为强分异, 说明这些元素分布不均匀, 可能在某一地质单元或局部地段内形成明显的富集或贫化, 在成矿有利地段容易成晕或成矿[12]; Sb、Co、W数据波动较强, 为中等分异, 说明这些元素在研究区内有一定的成矿可能性; Cu、V、Ti变异系数小于0.5, 数据波动较弱, 高强数据较少, 说明分布较均匀, 表明这些元素含量变化较平缓, 不易在局部地段形成明显的富集或贫化。

区域富集系数K是背景值与大陆地壳丰度(或全国土壤背景值)的比值, 体现了元素在区内的富集程度[13](表2)。富集系数K≥ 1.5时, 为强烈富集元素; 富集系数1.2≤ K< 1.5时, 为相对富集元素; 富集系数0.8≤ K< 1.2时, 为背景元素; 富集系数K< 0.8时, 为贫化元素[14]。

| 表2 区内元素背景值与全国地壳丰度和土壤背景值比值 Tab.2 Proportion of the background values of local elements in relation to the national crustal abundance and the background values of soil |

与大陆地壳丰度[15]相比, 研究区Sb、As、Au、Cu、V富集系数大于1.5, 说明这些元素在研究区内强烈富集, 成矿潜力较大; Ti、W富集系数介于1.2和1.5之间, 为相对富集元素; W、Co、Ni为背景元素。

与全国土壤背景值[16]相比, 研究区各元素相对富集, 没有贫化的元素。其中Sb、Au、As、Cu、V、Ni富集系数大于1.5, 说明这些元素在研究区内强烈富集; Co、Ti、W富集系数介于1.2和1.5之间, 为相对富集元素。

3.1.2 不同成土母质区元素含量

参照欧阳渊等[17]对我国西南山区成土母质的分类方案, 结合地层和岩性, 将研究区成土母质划分成: 沉积岩类成土母质、变质岩类成土母质、超基性岩成土母质、基性岩成土母质和酸性岩成土母质。变质岩类成土母质区面积最广, 约占研究区面积95%, 出露地层为库独木组及梭山组。其中上泥盆统库独木组以灰— 灰绿色板岩为主, 间夹浅灰色中厚层状劈理化变质石英砂岩、变质粉砂岩。下石炭统梭山组以紫红色板岩、泥灰质碳质板岩为主, 局部夹灰色中厚层石英砂岩; 沉积岩类成土母质区位于研究区东南部, 地层为一碗水组, 岩性主要为石英杂砂岩与泥质粉砂岩互层, 夹含砾钙质杂砂岩和粉砂质泥岩; 超基性岩成土母质区位于研究区东北部和西南部, 以超基性侵入岩为主, 出露辉橄岩和煌斑岩; 基性岩成土母质区位于研究区东北部, 出露北东向条带状的辉绿岩; 酸性岩成土母质区位于研究区东北角, 出露石英斑岩。为研究元素在不同成土母质区中的分布情况, 用逐步剔除迭代法剔除异常值后, 统计各元素的平均含量(表3)。结果显示: 沉积岩类成土母质区Ni富集系数为 4.16, 相对富集, 其余元素Co、Cu、Ti、V含量接近全区背景值, 其余元素低于全区背景值, 相对贫化; 变质岩类成土母质区各元素含量接近全区背景值; 基性岩成土母质区As、Sb、Co、Au、W、Ni富集系数大于1.5, 为相对富集, Cu、V、Ti含量接近全区背景值; 超基性岩成土母质区Ni、Au、Sb、Co富集系数大于1.5, 为相对富集, 其余元素含量接近全区背景值; 酸性岩成土母质区As、Au、Sb、W、Co相对富集, Ni、Cu、V、Ti含量接近全区背景值。

| 表3 不同成土母质区元素平均含量 Tab.3 Average content of elements in different soil patent materials |

3.2.1 元素相关性分析

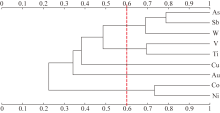

为了解元素相关性, 对区内9种元素分析结果进行R型聚类分析。从聚类分析谱系(图3)上看, 相关系数在0.6的水平上时, 可分成5类: 第一类为As-Sb-W, As、Sb原子半径相近、离子电位相近, 为浅成低温成矿元素, 多参与成矿期硫化物阶段活动[18], 而W为高温热液成矿元素; 第二类为V-Ti, 两者相关性较高, 为亲石元素, V在自然界中常和Ti共生, 形成钒钛矿, 与基性岩和超基性岩密切相关; 第三类为Cu, 其与其他元素相关性较低, 为第三类在相关系数为0.37时开始与其他元素聚类, 可作为指示元素; 第四类为Au, 说明Au与其他元素相关水平总体较低, 可能预示Au成矿的多期性, 在相关系数为0.33时与As、Sb、W等元素开始聚类, 说明区域内金矿以热液型为主; 第五类为Co-Ni, 相关系数0.73, 为明显的正相关, Co和Ni原子量、原子半径相近, 在性质上具有相似之处, 多参与成岩早期阶段活动, 研究区整体Ni/Co比值为2.54, 表明在成矿过程中, Ni比Co在矿体中更加容易富集[19]。Ni常作为主要成矿元素, Co一般为伴生或共生。

3.2.2 冷热点分析

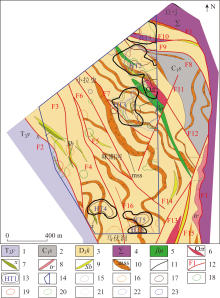

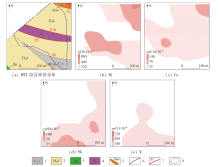

为了解土壤各元素在空间上的聚类关系, 利用ArcGIS 空间统计中的热点分析方法, 绘制各元素空间聚类模式热点分析(图4)。结果显示, As、Sb、W的热点叠加明显, 主要集中于研究区东北部, 多位于两条断层的交错部位, 出露辉绿岩、石英斑岩等侵入岩岩体, 发现一条NE向的矿化蚀变带, 发育硅化、褐铁矿化、黄铁矿化、碳酸盐化。As、Sb未见明显的冷点区, W的冷点集中分布于研究区中部咪期河附近, 地层主要为库独木组。Au热点不集中, 零星分布于断层两侧附近, 岩性主要为石英斑岩、辉绿岩和变质石英砂岩等, 可见数条切层石英脉, 脉宽4~15 cm, 褐铁矿化强烈, 局部发育黄铁矿化。Co、Ni热点分布与As、Sb、W相似, 但又有不同。Ni、Co热点集中分布于工作区东北部和南部, 东北部出露辉橄岩、煌斑岩等超基性岩岩体。南部区域出露库独木组地层, 以灰-灰绿色板岩为主, 间夹浅灰色中厚层状劈理化变质石英砂岩、变质粉砂岩, 劈理化强烈, 流劈理发育, 局部受脆-韧性构造影响, 变形强烈。V、Ti冷热点分布特征基本一致, 热点主要分布于研究区东北部一带, 多位于库独木组与辉绿岩、煌斑岩的接触带附近。冷点分布于研究区中部— 西南部一带, 出露库独木组地层, 岩性以浅变质岩为主。Cu热点分布东部辉绿岩与库独木组的接触部位, 以及西部区域煌斑岩与库独木组的接触部位。

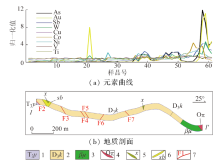

将各元素含量分别除以其各自的平均值, 从而得到归一化后的元素比值。以样品号为横轴, 归一化值为纵轴, 绘制土壤地球化学剖面图(图5)。以贯穿多地层、岩体和断层的II'剖面线为例, 结合地质背景, 对各元素的热点分布情况进行分析。可以看出: 在空间上, Au呈现出两个高值异常区, 主体异常位于石英斑岩与辉绿岩接触的部位, 另一异常则位于F5断层附近; As、Cu、W分布趋势较一致, 高值主要位于辉绿岩出露的基性岩成土母质区, 基性岩中的Co、Ni、V、Ti含量远高于其他成土母质区。

| 图5 II′土壤地球化学剖面 1.上三叠统一碗水组; 2.上泥盆统库独木组; 3.辉绿岩; 4.石英斑岩; 5.煌斑岩; 6.矿化蚀变带; 7.断层及编号Fig.5 Soil geochemical profile of II' |

3.2.3 元素组合分析

在聚类分析与冷热点分析的基础之上, 对区内的9种元素分析结果展开因子分析。KMO检验和Bartlett球形检验所得结果如下: KMO值为0.700, 当自由度df为36时, 显著性P值为0, 该值小于显著性水平0.05, 认为数据可用于因子分析。

经正交旋转后求得全部特征值及累计百分比。选取特征值> 1的因子作分析, 可得到3个因子, 累计方差贡献率达73.28%, 可代表原始数据的大多数信息[20]。根据载荷绝对值大小, 分析各因子的主要载荷元素, 综合得到3个因子组合(表4)。

| 表4 因子载荷系数 Tab.4 Factor loading coefficients |

结合冷热点分析中各元素与地层、岩体、构造的分布关系, 各元素组合特征如下。

(1)因子组合1为Au、As、Sb、W。方差解释率为26.98%, 代表的信息较丰富, 与本区金矿化关系密切, 是低温热液型金矿的地球化学反映。其中Au为典型的低温热液成矿元素, 可能与中酸性岩浆侵入岩(石英斑岩)有关。As、Sb、W作为中低温热液成矿元素, 是Au的伴生元素, 显示区内金的成矿作用与浅成中低温热液活动关系密切。该组元素高值区主体位于研究区东北部的石英斑岩、辉绿岩、煌斑岩脉和矿化蚀变带附近, 可作为寻找金矿的指示元素组合。

(2)因子组合2为Cu、V、Ti。为亲石元素组合, 方差解释率为25.72%。V、Ti 是基性岩浆中的重要元素, Cu 属于低中温热液成矿元素, 反映了研究区内与基性侵入岩有关的岩浆热液活动[21]。该组元素高值区主要分布于库独木组与基性、超基性岩接触带附近, 可作为寻找铜矿的指示元素组合。

(3)因子组合3为Co、Ni。二者相关系数为0.73, 相关性较好, 表明二者地球化学行为的相似性, 为中高温成矿元素组合, 两种元素存在内在共生组合关系。该组合具有明显的亲铁性, 与超基性岩或基性岩密切相关[22], 多富集于辉橄岩和煌斑岩等超基性岩岩体与梭山组、一碗水组等地层的接触带附近, 一方面反映了基性岩的地球化学特征, 另一方面也反映了Co、Ni在基性岩中的成晕成矿的地球化学专属性, 是寻找钴镍矿的重要指示。

3.3.1 异常圈定

异常下限的确定方法采用累积频率法。以原始数据累计频率90%的值为基础, 结合区内成矿地质条件及异常圈定效果, 经人为调试后确定各元素的异常下限值。以1、2、4倍异常下限值分别划分异常浓度外带、中带、内带, 最终圈定单元素异常图。

利用9种元素圈定了43个单元素异常(表5)。异常显示最好的元素为Au、Ni。Au、As、Sb单元素空间位置套合较好。Au异常主要分布于研究区出露的石英斑岩、辉绿岩和煌斑岩等岩体周边, 异常最大值为0.49× 10-6, 异常强度随着距离的缩短而增强, 单个异常规模较大, 浓集中心明显; Ni异常主要分布于超基性岩体边部或构造断裂带附近, 呈北西向带状分布, 一般离接触带距离愈远则异常愈弱, 异常最大值为2 009× 10-6, 与Co异常在空间上套合较好。Cu、V、Ti单元素异常面积大, 但无梯度变化, 高值点较少, 异常总体较差。

| 表5 单元素异常统计 Tab.5 Statistics of single-element anomaly |

3.3.2 综合异常特征

根据单元素异常、组合异常和矿化点信息, 共圈定6个综合异常, 编号为HT1~ HT6。其中以Au为主的综合异常3 个, 分别为HT2、HT3和HT5。以Ni为主的综合异常3 个, 分别为HT1、HT4和HT6。各综合异常特征见(表6, 图6)。

| 表6 观音山地区综合异常汇总 Tab.6 Summary of comprehensive anomalies in Guanyin Mountain area |

3.3.3 异常评价

本研究选择HT1异常和HT2异常进行解释及评价。

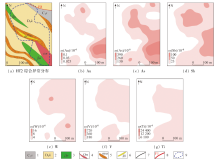

HT1综合异常位于研究区东北角, 呈近EW向块状分布, 异常面积0.063 4 km2, 异常东北部未封闭, 推测可能向西北延伸至研究区外的一定区域(图7)。含有Ni、Co、Sb、V4种单元素异常。Ni、Co元素浓集中心套合较好, Sb、As异常相对较差。Ni具有内带、中带、外带异常显示, 异常浓集中心明显, 面积广, 规模大。异常内Ni极大值为2 009× 10-6。出露的地层为梭山组和库独木组, 出露的侵入岩为辉绿岩和辉橄岩。岩性以浅变质岩为主, 主要为板岩和碳质板岩, 间夹变质石英砂岩和变质粉砂岩。构造线以近EW向为主, 主要为九甲— 安定断裂左行剪切发生“ S” 型弯曲形成的次级构造。异常主要位于断裂破碎带、构造软弱带(岩体与地层接触带)附近, 异常形态受近东西向断裂控制明显, 具有一定的镍矿找矿前景。

| 图7 HT1异常剖析 1.下石炭统梭山组; 2.上泥盆统库独木组; 3.辉绿岩; 4.辉橄岩; 5.变质石英砂岩带; 6.地质界线; 7.断层及编号; 8.异常范围Fig.7 Characteristics of HT1 comprehensive anomaly |

在HT1土壤综合异常内发现镍矿主要位于九甲— 安定断裂所产生的构造破碎带内, 受断裂严格控制, 呈带状分布于构造破碎带形成的负地形中。赋矿层位(或岩体为)超基性岩及其邻近的上泥盆统库独木组地层, 主要金属矿物为褐铁矿和黄铁矿化, 蚀变主要有蛇纹石化、绿泥石化和铬水云母化。但矿化显示较弱, 指示区内Ni的找矿潜力一般, 可能是整体高背景所致的异常。

HT2综合异常位于研究区东北部, 呈SN向条带状展布, 异常面积0.126 5 km2。含有Au、As、Sb、W、V、Ti 6种单元素异常(图8)。Au、As均具有内带、中带、外带异常显示。Sb、W具有外带、中带异常显示, V、Ti仅有外带异常显示。Au、As、Sb、W异常套合较好。出露的地层为梭山组和库独木组, 出露的侵入岩为辉绿岩和石英斑岩。岩性主要为板岩和碳质板岩, 间夹变质石英砂岩和变质粉砂岩。异常北部为次级构造F8。异常与侵入岩有成因联系, 异常内Au极大值为2.01× 10-6, 位于石英斑岩内。石英斑岩中金平均含量约为其他地质体金平均含量的12~24倍。

| 图8 HT2异常剖析 1.下石炭统梭山组; 2.上泥盆统库独木组; 3.辉绿岩; 4.石英斑岩; 5.变质石英砂岩带; 6.矿化蚀变带; 7.地质界线; 8.断层及编号; 9.异常范围Fig.8-2 Characteristics of HT2 comprehensive anomaly |

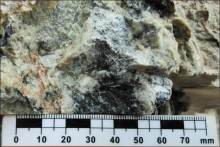

在HT2综合异常内发现石英斑岩脉宽约50~60 m, 延伸约300 m, 总体呈NE向展布, 岩石弱风化, 风化面灰褐色, 风化面褐铁矿化发育强烈, 新鲜面浅灰绿色, 发育黄铁矿化。岩石主要由石英组成, 呈似斑状或斑状结构, 块状构造, 斑晶3~6 mm, 斑晶主要为半自形-它形石英颗粒, 偶见长石斑晶, 基质主要由细粒石英为主, 肉眼下无法识别晶形(图9)。黄铁矿多呈微细粒星点状, 局部呈浸染状, 偶见团块状。在异常区内采集岩石全分析结果显示Au含量2.06× 10-6。推测为矿致异常, 有进一步研究价值。

墨江金厂是哀牢山金成矿带上著名的大型金矿床。矿床位于九甲— 墨江断裂东侧上泥盆统浅变质岩系与哀牢山蛇绿混杂岩带金厂超基性岩体的弯曲部位。主要出露上三叠统一碗水组红层和上泥盆统库独木组浅变质岩系。金、镍矿体主要位于超基性岩体与围岩的接触带上, 主要载体矿物为黄铁矿。

据前人研究[23, 24], 墨江金厂金、镍为同一个成矿期形成, 镍矿形成于热液活动早期, 金矿主要形成于热液主阶段, 成矿作用可分为沉积变质期、热液成矿期和表生氧化淋滤期3个阶段。

沉积变质期, 在晚泥盆世热水喷流沉积作用下, 形成的硅质岩和顺层的石英脉, 产出贫金矿体, 形成金的初步矿化富集。

热液成矿期, 在燕山中— 末期, 哀牢山褶皱带强烈的酸性岩浆侵入活动对早期的含金硅质岩叠加、改造, 引发金、镍矿沉淀, 最终形成了矿床。

表生氧化淋滤期, 喜山期的强烈造山运动导致矿区地层和矿体发生断裂, 并随地势上升至地表, 部分矿体被剥蚀、氧化和淋滤并富集成矿。

结合墨江金镍矿成矿过程, 认为研究区金矿物质来源于岩浆岩, 受断裂构造控制, 主要赋存于石英斑岩中, 属于低温热液型金矿。主要成矿年龄为华力西晚期至燕山期, 成矿延续时间长, 是多期次、多阶段矿化叠加的结果[25]。

岩浆热液的多期活动, 形成了较为广泛、强烈的围岩蚀变和矿化。主要的热液蚀变作用有与区域变质热液活动有关的蚀变, 与超基性岩侵入有关的热液接触交代蚀变和岩浆期后热液蚀变, 与燕山期中酸性岩浆活动有关的热液蚀变等, 多期岩浆热液为Au迁移富集提供的物质来源, 一是热液本身的Au迁移, 二是热液活化、萃取围岩中Au, 两种方式所携带和活化的Au沿断层、剪切带等通道运移在次级断裂与九甲— 安定断裂锐角交切等成矿有利部位沉淀、富集、成矿。围岩蚀变有硅化、铬水云母化、蛇纹石化、滑石化、碳酸盐化和高岭石化等, 与金矿化蚀变有关的金属矿化有黄铁矿化、褐铁矿化等。

金矿找矿标志为: ①九甲— 安定断裂形成的次级构造旁侧; ②下古生界— 上古生界区域浅变质岩系的碎屑岩中; ③石英斑岩与金矿关系最为密切, 其中Au平均含量是其他地质单元中Au含量的12~24倍, ④地球化学找矿组合为Au-As-Sb-W。

镍矿体与超基性岩体关系紧密, 多形成于岩体与围岩内接触带。镍矿体受到热液淋滤后, 进入流体中, 与硫、砷等反应沉淀在岩体接触带附近的断裂带中, 富集于构造破碎带形成的负地形中。其中镍矿化、黄铁矿化、硅化和铬绢云母化等基性、超基性岩浆热液为Ni迁移富集提供物质来源(元素富集物源), 脆韧性剪切带、边界断裂则为热液提供运移通道(导矿构造), 次级断裂或小角度断层交切部位则为热液提供元素富集成矿场所(容矿构造)[26]。因此, 区内镍矿体严格受九甲— 安定断裂控制, 且矿体产状随构造破碎带产状变化而变化, 具有离接触带距离愈远矿化愈弱的特征。

镍矿找矿标志为: ①深大断裂带、燕山花岗岩活动带内或近旁; ②富Ni、Co丰度的超基性岩体或邻近地层中。

(1)相较于大陆地壳丰度, 研究区Sb、As、Au、Cu、V富集系数大于1.5; 与全国土壤背景值相比, Sb、Au、As、Cu、V、Ni富集系数同样大于1.5。其中Ni高值较多但变化系数相对较低, 高值多分布于超基性岩体及邻近地层内, 有可能局部富集成矿。Au元素异常表现良好, 具有较高的成矿潜力。

(2)综合聚类分析和因子分析结果, 并结合区内元素组合规律和地质背景可知, Au、As、Sb、W为一套热液成矿元素组合。但Au与其他元素相关性较差, 可能受多期叠加的影响。Co、Ni呈现明显的正相关关系, 二者常伴生成矿。Cu、V、Ti为亲石元素组合, 反映了研究区内与基性侵入岩有关的岩浆热液活动。

(3)圈定了6个土壤综合异常, 认为墨江金厂外围具有一定的找矿潜力, 主攻矿种为金矿, 同时也应兼顾砷锑矿和钴镍矿。通过与墨江金厂矿床类型的类比, 可知研究区Au 成矿具有多期性和复杂性, 金矿物质源自岩浆岩, 受断裂构造控制, 主要赋存于石英斑岩中, 属于低温热液型金矿, 地球化学找矿组合为Au-As-Sb-W。镍矿与超基性岩体关系紧密, 多形成于岩体外接触带, 一般离接触带距离愈远则矿化愈弱, 地球化学找矿组合为Ni-Co。

(责任编辑: 王晗)

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|